La préparation à une chirurgie en urgence, en vue d’une transplantation rénale ou hépatique, chez un patient ayant un syndrome drépanocytaire majeur, nécessite en amont du geste, une coordination et une collaboration étroite entre l’équipe d’anesthésie, de néphrologie, d’hépatologie, d’urologie, de chirurgie viscérale, médicale référente de la drépanocytose et l’établissement français du sang. Les bilans prégreffe des patients drépanocytaires sont décidés et discutés en réunion multidisciplinaire (RCP) de drépanocytose.

Pour la discussion au RCP plusieurs données sont nécessaires :

- La recherche d’atteinte chronique d’autres organes à visée prétransplantation : Echographie cardiaque et cathétérisme en cas de présence d’une HTAP, des EFR, une angio-IRM cérébrale doivent être réalisés.

- Information du dossier transfusionnel auprès de l’EFS: le nombre de culots reçus total, les antécédents d’allo-immunisation et d’hémolyse post-transfusionnelle qui doivent être recherchés systématiquement dans le dossier et à l’interrogatoire du patient.

Au cours de la RCP de drépanocytose l’ensemble de ces éléments permettront de proposer une stratégie thérapeutique prégreffe et transfusionnel au cas par cas.

Un compte rendu de conduite doit être émis après le staff et disponible dans le dossier médical du patient.

1. Les mesures préopératoires

- Récupération et disponibilité du compte rendu du staff dans le dossier patient et sur le système informatique.

- NFS plaquettes, réticulocytes, groupage sanguin, phénotype érythrocytaire complet, recherche d’agglutinines irrégulières, taux de prothrombine, temps de céphaline activée ionogramme sanguin, créatininémie, bilan hépatique, LDH.

- Dosage du pourcentage des hémoglobines A et S en cas de transfusion dans les 3 mois précédents.

- Evaluation de volume des transfusions sur les 6 dernières semaines et des possibilités transfusionnelles, notion d’hémolyse post transfusionnelle, d’alloimmunisation ou groupe rare.

1.2. Prise en charge transfusionnelle

Il faut que le patient ait reçu l’équivalent de de 6 à 8 CGR (2000 à 2800 ml)

dans le mois précédant l’intervention afin d’avoir une HbS suffisamment basse en préopératoire. Si le patient est en programme transfusionnel vérifier les volumes transfusés et en l’absence de transfusion, il faut prévoir l’echange transfusionnel en urgence

L’HbS doit être < 30% sur l’électrophorèse si disponible sinon on peut faire une estimation avec les volumes globulaires reçus.

Dans le cas contraire, des échanges transfusionnels seront nécessaires.

Les modalités d’échanges transfusionnels :

- Echange transfusionnel sur machine : cette procédure est idéale car de grands volumes d’échange peuvent se faire sur 2 heures mais elle nécessite la disponibilité d’une équipe et de la machine ce qui est rarement possible en cas d’appel pour une greffe. L’unité d’aphérèse doit être contactée systématiquement lors de l’appel de greffe afin d’évaluer cette possibilité.

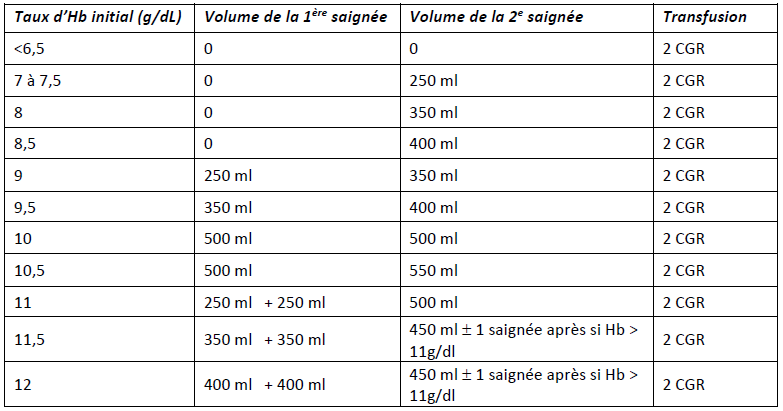

- Echange transfusionnel manuel : cette procédure nécessite de faire plusieurs saignées et transfusions sanguines successivement. Un culot globulaire fait 350 ml avec un hématocrite à 60%. Les volumes de saignées doivent être adaptés en fonction de l’Hb selon le tableau joint et seront d’autant plus important que le taux dHb est élevé. En cas de transfusion simple chez un patient avec une Hb élevée, il existe un risque d’hyperviscosité, d’AVC ou de thrombose.

Ex : Si on enlève 350 ml de sang à un patient drépanocytaire avec une Hb initiale à 10 g/dL (Hte 30%) et qu’on transfuse 1 culot globulaire, l’Hb de contrôle va augmenter. Si on enlève 500 ml pour un culot, l’Hb sera stable.

Des contrôles intermédiaires d’Hb sont nécessaires pour ajuster les volumes des saignées. Cette proposition ne tient pas compte du poids du patient. L’Hb préopératoire ne doit pas être supérieure à 10 g/dL du fait d’un risque d’AVC par hyperviscosité.

Une électrophorèse de l’Hb et une NFS post TF doivent être prélevées avant l’intervention et après le bloc opératoire. Les saignées peuvent être prescrites en post opératoire en cas d’Hb > 11 g/dL ( les résultats seront disponible avec un délai mais cela permettra d’avoir une référence).

Autres recommandations périopératoires

Hydratation doit être adaptée en fonction de l’état clinique de chaque patient et notamment de la notion de diurèse résiduelle ou non et du poids sec chez le patient dialysé chronique et de la présence d’une cardiomyopathie sous-jacente.

Prévention de l'acidose

Kinésithérapie respiratoire avec exercices d’ampliation thoracique avant les interventions abdominales, et spirométrie incitative (RespiflowR) 1 semaine avant toute intervention, à domicile, 3 fois 10 minutes par jour. Si le patient n’est pas formé, une séance de kinésithérapie pourra être proposée. Cette kinésithérapie sera poursuivie en postopératoire

Prévoir une analgésie adaptée

Surveillance de l’HbS toutes les semaines et revoir avec le médecin référent de drépanocytose la prise en charge ultérieure de la maladie de fond (échanges transfusionnels et/ou Hydroxycarbamide).

Habituellement les patients restent en programme d’échange TF durant au moins 6 mois et en fonction de leurs évolution le dossier sera rediscuté pour un traitement de fond.